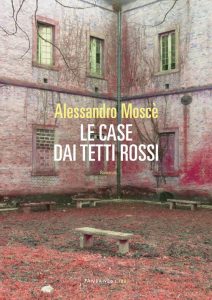

Un romanzo è anche un’interrelazione tra la parola scritta e l’esperienza acquisita realmente o immaginata, in questo caso in un luogo di cura d’eccezione: il manicomio di Ancona a metà del secolo scorso e oltre. Alessandro Moscè (nato ad Ancona, vive da sempre a Fabriano) con Le case dai tetti rossi uscito dall’editore Fandango, ci racconta un pezzo fondamentale della storia italiana. Lascia manifestare le cose per come accadono e le sue asserzioni dischiudono l’epifania dell’istituto psichiatrico nel tempo che precede la promulgazione delle Legge 180 e nei successivi anni (il manicomio chiuderà i battenti, definitivamente, nel 1996). Non risulta la sottoposizione ad un’inquisitoria indagine o una griglia di pregiudizi sui quali disquisire, ma come avviene nelle opere di fantasia, l’entrare nel cuore dei pazienti e lo svelare l’alterità dei caratteri, le manie, le persecuzioni, le ossessioni, i rituali. Del resto il narratore è un testimone nel terreno della comprensione e della discrezione: spia l’altro e suggella un incontro di anime.

Moscè si mette in ascolto del primario del manicomio di via Cristoforo Colombo, il puntiglioso professor Lazzari; del suo aiutante, lo scettico dottor Fermenti; della caposala, suor Germana, donna energica e dalle convinzioni radicali; di Arduino, il giardiniere che parla alle piante e ai fiori. Nazzareno, Franca, Adele, Carlo, Giordano e gli altri traducono la vita in simboli e metafore, con affinità elettive che raggruppano idealmente il ricordo e la rêverie di uomini e donne che hanno dovuto subire trattamenti brutali, condannati da pratiche aberranti per contrastare i disturbi della mente. Moscè, che per scrivere il libro ha approfondito il tema facendo ricorso anche alle cartelle cliniche e a testi di psichiatria, cita i bagni nell’acqua gelata e le punture di spillo nel tentativo di risvegliare i catatonici. Quando era piccolo, nelle vicinanze del manicomio abitavano i nonni materni: nonna Altera che cucinava il pesce dell’Adriatico a tutte le ore e conosceva le ricette della tradizione, e nonno Ernesto, accanito fumatore che giocava e scherzava con i nipoti. Sotto i tetti rossi di Ancona ci finivano anche gli epilettici e i barboni, i nani, le prostitute e gli omosessuali. Si pensava che i manicomiati avessero il diavolo in corpo, che fossero dannati per sempre. La società li respingeva, e prima ancora i familiari, per un senso smisurato di vergogna.

Le urla e i silenzi avvolgevano gli psicotici legati ai letti con le camicie di forza, ricadevano sulle casupole simili alle caserme, sulla solitudine di una prigione, sulle sbarre di un cancello chiuso, sulle inferriate alle finestre che chiudevano quei visi smunti in una stanza dove filtrava appena un raggio di sole. Il manicomio era un’isola perduta, vacillante, un posto di non ritorno, finché la Legge Basaglia non ha rivoluzionato l’Italia intera. Si poteva assistere i folli in un altro modo e un giovane psichiatra intuì che la follia è una condizione umana presente come la ragione. La società, per dirsi civile, doveva accettare tanto la ragione quanto, appunto, la follia.

Basaglia evidenziò che la pretesa che la scienza e la psichiatria traducessero e interpretassero la malattia allo scopo di eliminarla, costituiva un dato sbagliato. I manicomi chiusero finalmente i battenti. La quotidiana responsabilità consistette nell’aiuto e nel conforto per i più fragili, che Alessandro Moscè descrive con un tono espressionista, con un’immagine tutt’altro che disincantata suggellando anche l’amore, l’infinito nel finito quando, ad esempio, lo straordinario personaggio di Nazzareno crede di vedere la Madonna di Lourdes e di parlare con i morti in un linguaggio terso. La parola è soprattutto epidermica, accarezza e graffia: “Franca era intontita. Si guardava intorno con la bocca asciutta, mangiava l’aria con il naso facendo respiri profondissimi. Sospirava nella sua massa corporea, seduta sulla sedia a rotelle del sotterraneo dove veniva praticato l’elettroshock tutti i martedì mattina. Un’infermiera la condusse in camera e le cambiò il pigiama da notte, ma non le mutande, che erano bagnate. Le rimboccò le coperte e scese di nuovo nello stanzone dell’elettroshock, dove la giornata si sarebbe conclusa intorno a mezzogiorno”.

Un aspetto che colpisce di questo romanzo è la capacità dello scrittore di animare lo spazio del manicomio. Giordano, tifoso del Napoli che indossava la maglia dell’idolo Totonno Juliano, Carlo, che si sentiva Sandokan ed era alla ricerca della sua Perla di Labuan, lo stesso Alessandro, l’io narrante entrato in incognito che giocava a calcio con Luca, il figlio del giardiniere, aggiungono un’estensione luminosa alla strana fenomenologia di quello spazio. Il luogo si illumina di bagliori che Moscè capta con un fermo-immagine, come nel dettaglio cinematografico, in un mosaico decostruito, in cui sembra dissolversi miracolosamente l’angoscia dei pazienti. La sinfonia si alimenta anche delle feste di carnevale, dei travestimenti, di suoni musicali, di partite a carte. E’ il tempo della ricreazione, dello stupore, come durante una pausa a scuola. Il tempo dei tetti rossi va oltre le stagioni e rischiara la profondità del buio dei pensieri di chi abita nei vari padiglioni. Il manicomio è infine il luogo dove si ci può perdere, ma anche ritrovare. E’ soprattutto il tempo della permeabilità delle persone non più chiuse a riccio, ma che si esprimono scrivendo e disegnando nell’atelier costruito per alleviare la sofferenza emotiva. Arrivano gli psicofarmaci che permetteranno nuove cure e un intervento selettivo, la consapevolezza del proprio stato di disagio per provare ad ottenere un rilassamento con la produzione artistica. I pazienti escono, frequentano i bar, i circoli ricreativi, le piazze. Il pregiudizio della città si affievolisce. “I matti erano fori de testa non più insidiosi, da cui non si girava più alla larga.

Un aspetto che colpisce di questo romanzo è la capacità dello scrittore di animare lo spazio del manicomio. Giordano, tifoso del Napoli che indossava la maglia dell’idolo Totonno Juliano, Carlo, che si sentiva Sandokan ed era alla ricerca della sua Perla di Labuan, lo stesso Alessandro, l’io narrante entrato in incognito che giocava a calcio con Luca, il figlio del giardiniere, aggiungono un’estensione luminosa alla strana fenomenologia di quello spazio. Il luogo si illumina di bagliori che Moscè capta con un fermo-immagine, come nel dettaglio cinematografico, in un mosaico decostruito, in cui sembra dissolversi miracolosamente l’angoscia dei pazienti. La sinfonia si alimenta anche delle feste di carnevale, dei travestimenti, di suoni musicali, di partite a carte. E’ il tempo della ricreazione, dello stupore, come durante una pausa a scuola. Il tempo dei tetti rossi va oltre le stagioni e rischiara la profondità del buio dei pensieri di chi abita nei vari padiglioni. Il manicomio è infine il luogo dove si ci può perdere, ma anche ritrovare. E’ soprattutto il tempo della permeabilità delle persone non più chiuse a riccio, ma che si esprimono scrivendo e disegnando nell’atelier costruito per alleviare la sofferenza emotiva. Arrivano gli psicofarmaci che permetteranno nuove cure e un intervento selettivo, la consapevolezza del proprio stato di disagio per provare ad ottenere un rilassamento con la produzione artistica. I pazienti escono, frequentano i bar, i circoli ricreativi, le piazze. Il pregiudizio della città si affievolisce. “I matti erano fori de testa non più insidiosi, da cui non si girava più alla larga.

Passando in via Cristoforo Colombo salutavano le ex studentesse diventate donne che ricambiavano il saluto non più con aria di scherno, ma con simpatia. Qualcuna di loro in manicomio c’era entrata perché il professore voleva dare l’opportunità agli analfabeti di imparare a leggere e a scrivere. Iniziò un via vai che coinvolse la Caritas e altre associazioni, coloro che prestavano il servizio civile”. L’esigenza di un ordine metabolizza il male e lo rende più tollerabile. Qualcuno non vorrà andarsene da via Cristoforo Colombo quando la soglia si dischiuderà, perché la sindrome da ospedalizzazione rimane un modo per essere accolto e custodito. Il romanzo di Alessandro Moscè, fino all’ultima pagina, procede con blocchi di scrittura e dialoghi morbidi, mormorati. Tra struggimento e ariosità l’istituto psichiatrico viene inquadrato in una specie di controluce, in un riverbero che non corrisponderà più a quell’interminabile morire di inedia, ma ad un vero e proprio punto di svolta: la vita oltre la negazione nel sentire di chi trova un varco per dischiudere sé stesso. Il microcosmo anconetano è l’emblema di un viaggio di transizione e di salvezza come successe per chi dalla detenzione passò ad un trattamento medico ordinario.