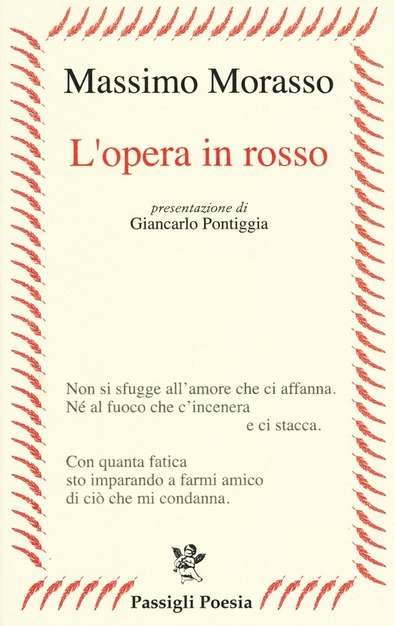

Sì, ne L’opera in rosso di Massimo Morasso c’è, come bene avverte Giancarlo Pontiggia nella presentazione, una ricerca continua del senso totale della vita e delle cose. Si tratta di operare uno sforzo tenace per arrivare al nucleo originario: “il quid che unisce rocce e scheletri”.

Questa ricerca del quid originario si accompagna ad uno sguardo, se non proprio svagato, libero e felice, su Genova, i suoi luoghi e la sua gente, che s’agita e s’affaccenda nel gran teatro della vita come i croceristi che scivolano in shorts nei dedali dei vicoli e la puttana che ammicca al fattorino.

Ed è uno sguardo, quello di Morasso, mai carico di livore o risentimento, ma sempre disposto ad accogliere e partecipare. Anche se non si crede più alle grandi illusioni della giovinezza, si alza il calice e si brinda, convinti comunque di questa vita e di questa terra, in cui si è pacatamente, molto pacatamente, lieti di abitare.

Tutto riporta alla radice originaria, ma ogni cosa ed ogni essere vive una sua identità specifica che però non l’aliena mai dagli altri esseri: perfino i vermi-tubo che il poeta vede dentro lo schermo televisivo aggirarsi nelle “immense praterie del sottomondo”, sono avvertiti come fratelli.

Non ci troviamo però di fronte ad un misticismo panteistico tipico della tradizione orientale, perché se è vero che tutti siamo polvere stellare in perenne movimento, è ancora più vero che per trovare un senso a tutto questo bisogna aggrapparsi alla pietà di Dio. E questo Dio non è una strana, assoluta e misteriosa energia primordiale, ma è il Dio-Persona della tradizione ebraico-cristiana. Come abbiamo visto per i vermi-tubo, la presenza degli animali è vissuta in modo profondo e talora fraterno come quella del suo cane Dick il quale “è come noi spirito, sragione”. E il pipistrello schiantatosi contro il muro: “… lo vedi/ tu, immobile e impaurito/ sul cemento,/ minuscolo, in preghiera?”

C’è una fiducia nel vivere che certo non nasconde dolori ed inquietudini: all’uomo scisso di Kierkegaard che comunque risponde ad una parte del vero, si contrappongono i giovani immortali che continuano a danzare guancia a guancia.

Altro tema costante, la presenza dei morti: che “mi risvegliano. Non mi lasciano in pace”.

Dov’è situata la contrada nella quale sono andati? Non fluttuano nell’aria come i fantasmi della tradizione sia popolare che letteraria. Neppure mi sembra di avvertirli in qualche più o meno definito luogo di dolore o di felicità. Sono “incisi nel mio corpo”. Ed anche il poeta dentro di loro: di nuovo ci troviamo di fronte ad un tutto inestricabile.

Se da studente Morasso ha pensato ad un qualche spazio sovrannaturale come dimora dei morti, adesso crede che tornino a parlarci, a farci compagnia. Sì, c’è un Paradiso che fu prima del prima, la storia venne dopo e l’al di là del Verbo meglio è compreso dal fanciullo che gioca con la trottola del cielo sui ginocchi.

Vengono poi i ricordi dell’infanzia: c’è un fanciullo tra i libri destinato a scrivere che s’incarna in un Sandokan di sogno e poi s’aggira fra le rose e i gerani del giardino, fin da allora teso a dare un senso a tutto ciò che ci circonda.

Ritornando al culto dei morti, un posto importante occupa il poeta marchigiano Antonio Santori, prematuramente scomparso: “E poi pensai ad Antonio, al suo non esserci più,/ e avrei voluto trasformarmi in un camoscio,/ scendere giù dai Sibillini a Porto Sant’Elpidio/ brucargli via i germogli del suo male”.

Interrogarsi certo, bisogna continuamente interrogarsi: questo è il tempo dove sembra caduta ogni certezza, ma qualcosa permane e non da poco: “… La prima verità, che è la speranza…”.