Questo è veramente un libro delizioso. Lo si legge con il macchinario della lettura che funziona a strati. C’è lo strato del leggere le ricette di cucina non avendo della cucina che una vaga e reverenziale idea di leccarde e fondipentola al teflon (quindi più che cucina, “fucina” di Efesto); c’è il gusto del sentir raccontare un viaggiatore tutto stile, come una specie di non-caustico Evelyn Waugh lariano in abiti civili (l’autore del libro è nativo di Como), che snida trattorie o bottiglie in cantine avite; c’è il filo sottile della convivialità tessuto da una prosa che richiama la chiacchiera a fine pasto, dopo aver trebbiato ziti/macaroni/cacciagione/formaggiograsso. C’è, infine, la letteratura.

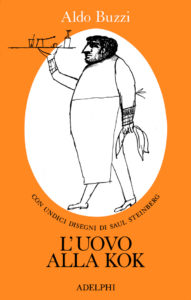

Il libro s’intitola “L’uovo alla kok” in ragione delle molte storpiature italiche di terminologie straniere che finiscono per diventare di uso comune. Ovviamente l’autore si sofferma sulle storpiature in materia enogastronomia. Ci sono i vitel tonné, i wiustel, le paiar e quant’altro. C’è anche l’uovo alla kok quindi, che diventa il titolo del libro. L’autore: Aldo Buzzi. L’autore delle illustrazioni: Saul Steinberg. L’editore: Adelphi.

La partenza è fulminea, la ricetta di un piatto che si chiama sopa de lima. Zuppa di lime, quella specie di limoncini verdi, quell’agrume del Caribe che è ovunque nel Messico, nel bere e nel mangiare. Ma la ricetta Buzzi la prende da lontano, in quella indolenza del viaggiatore e del gourmand che prima di tutto, e sull’onda della location, del ricordo, va ricordando d’aver mangiato quella volta, in quel luogo quella tal preparazione. Il ricordo organolettico diventa rimando ad altri ricordi, altre similitudini. Infatti Buzzi va di manica larga e scrive: “Era una bella giornata di primavera , il cielo, come dice Ferravilla, era del colore della cartasciuga”. E qua siamo a Milano, perché Edoardo Ferravilla fu un grande attore del teatro dialettale milanese. Ma Milano è solo un attimo, che subito dopo si vola a Merida, Yucatan (città che non ha nulla di speciale, parere mio) e poi, a rimediare la ricetta per via epistolare, a Cuernavaca. E io penso a Malcolm Lowry. Mi chiedo: avrà assaggiato Lowry la sopa de lima?

Ma poi come si viaggia qui, nel libro? In tanti modi. C’è la modalità della chiacchiera con l’oste che riconosce nel viaggiatore (lo si suppone, il viaggiatore, in camicia bianca e pantaloni scuri, la giacca al braccio) colui che ha solcato negli anni tanti impiantiti di trattoria. E’ come se l’oste greco che vede arrivare Buzzi lo percepisse già col tovagliolo in grembo e una domanda di ricetta in canna, in questo caso quella dell’avgolémono, una zuppa di pesce inventata forse da Cleobulo, uno dei sette savi dell’antichità. L’oste rodiota Vassilis Mavricos racconta la ricetta mentre io tra me penso che la cucina greca la ricordo molto buona, ma che più di tutto ricordo il vino resinato.

C’è poi la rammemorazione, verificata sui giornali intimi, di cosa mangiassero certi spiriti eletti. Così Buzzi passa al setaccio la dieta del Tommaseo, che il 18 marzo 1833 mangia “Sopracappellini, manzo, testa di vitello, fegato di vitella, radicchio cotto. Per colazione stracotto e mele”. Oppure va alle zone cuciniere di quel diario d’un qualche male di vivere (foglia riarsa e cavallo stramazzato) che è il libro privato del Pontormo, e ne approfitta per dire che il pittore mangiava “borana cotta” ovvero borragine, pianta dei cui fiori si fa insalata, mentre nelle friggitorie di Sottoripa, a Genova, ne cavano gustose frittelle.

La cucina si porta un senso di rimpianto. Nel comune sentimento della decadenza del mondo, della buona creanza e dei sapori autentici, la cucina convoglia un’idea di decadenza della materia prima, che a sua volta inficia un già traballante senso della ristorazione in senso stretto (del dar sollievo nel contempo a trippe ed anima stanca). Parlare di attraversamenti gastronomici del mondo o anche della letteratura, equivale a sostare in riflessione su un qualche paracarro della storia, fosse pure quella popolare delle città del tardissimo ottocento, ricche com’erano d’opifici, d’incipiente campagna.

Buzzi narra così il menù di un 6015, a Milano, nel quartiere di Brera, zona della città ora sede di luoghi che poco hanno a che vedere con quanto si racconta in questo paragrafo. Nella maniera popolare un sesmilaquindes (6015) era il ristorante di infimo ordine. La lista era cifrata. Perché? Perché in una città nella quale l’anima popolare attivava una propria lingua parlata dalla moltitudine, e senza differenza di censo, le cose cambiavano di nome quasi senza che se ne avesse percezione. Così la lista dei piatti pronti è uno spasso di cose. La minestra si chiama galba (vecchia, veramente vecchia espressione del dialetto), il pesce è el scagliùs. Cameriere (altra ordinazione): “Dieci centesimi merlo [merluzzo] per quel signore in fondo…a pée biòtt [che vuol dire a piedi nudi]”. Micidiale. Quasi che di quella cucina che sparava fuori le galbe non siano nemmeno rimaste le vestigia dopo la deflagrazione.

Tratto caratteristico del libro è che qui c’è la cucina che si appresta a giubilare l’appetito di mane e sera, quello dell’uomo che lavora o di quello che s’appresta con l’acquolina in bocca. Non c’è la fame, la fame ruzantiana. Qua c’è una pensosa riflessione sul cibo buono che genera buona realtà. E’ una scelta di campo.Non c’è, ad esempio, la fame che genera la realtà atroce della Kolyma di Varlan Salamov, dove un prigioniero cattura il cadavere di un porcellino congelato al freddo siberiano.

“Allora Vas’ka sedette sul pavimento, afferrò con entrambe le mani il porcellino, il porcellino crudo, congelato, e cominciò a rosicchiarlo, a rosicchiarlo….Quando chiamarono il comando dei tiratori e le porte vennero aperte, la barricata smontata, Vas’ka aveva fatto in tempo a mangiarsi metà del porcellino”

Poi. La letteratura. La quale ci spinge ad immaginare come i nostri eroi, gli artefici dell’Opera, si ponessero nei confronti del cibo. Qua Buzzi è un ricognitore annoiato tra i libri letti, tanto che va in cerca solo degli autori che in qualche misura sente consimili, per quanto magari non scrivano neanche lontanamente come lui, per quanto magari siano figuri con la penna d’oca in mano e basta, senza nessuna attinenza alle tavole imbandite. Ma forse neanche…forse gli scrittori che son qui col loro gargarozzo e il loro adipe sono come quei commilitoni che firmano sotto la scritta fatta col tizzone dentro l’isba russa, durante la grande ritirata, “saluti ai paesani che passano”….i sottoscrittori di cui racconta Rigoni Stern in un suo libro.

Così si parla di Gadda, minuzioso enumeratore del mondo, ma alla maniera sua, che scrive, anzi narra, una ricetta del “risotto patrio”, cioè un risotto alla milanese su cui l’Università di Friburgo eseguì adeguata indagine filologica…sulla ricetta narrata da Gadda, non sul risotto in sé. Si racconta poi di Kafka, che è lo scrittore meno gastronomico che sia transitato sulla faccia della terra, uno che mangia una noce, un frutto, un piatto di scorzonera e, in viaggio, una fetta di torta di mele a Milano, “nel cortile dei Mercanti”. E poi Lucio Mastronardi, Alexandre Dumas (mangiatore potentissimo), Baudelaire, Cagliostro, Delfini, Updike, Prezzolini, Chandler, Joyce ecc ecc…

Vanno inoltre ricordati i gastronomi e i grandi cuochi, tutti schierati come armigeri a fare agli onori di casa a queste narrazioni di cucina. Che anche attraverso loro, a veder disseminate qua e là le narrazioni di come si possa camminare attraverso il mondo cogliendo, in pace e in fortunale, le oche farcite delle stazioni di posta, mi rendo conto che le resultanze che dipartono dalle modalità di prendere una cosa e ridurla a cottura e guarnizione, siano in qualche misura una rappresentazione fedele dello stare nella realtà. Indolenti, o attenti, o tristi, o affamati (e anche per questo, felici).

A quadratura del cerchio, torno all’uovo del titolo. L’uovo storpiato da certi menù ricoperti di plastica trasparente unta, con dentro le fotografie delle pietanze ad uso dei mangiatori meno ancor che distratti. Questo è l’uovo di Mandel’stam, dalle memorie di sua moglie, uno degli innumerevoli “uovi” della storia e della letteratura:

“A un tratto Anna Andreevna disse a Mandel’stam che, prima di andarsene, doveva mangiare qualcosa, e gli tese l’uovo. Egli accettò, si sedette a tavola, condì l’uovo con un pizzico di sale e lo mangiò…”