Nel suo libro di ricordi d’amici, Romano Bilenchi chiacchiera al bar col pittore Capocchini. Parlano di come si debba andare vestiti per non sembrare dei sensali di bestiame. Capocchini, dice appunto Bilenchi, pare un capraio che viene da fuori, ciò a cominciare da come accoppia scarpe e vestiti. Le scarpe…cazzo le scarpe. Le scarpe devono essere: “Nere, amico mio, nere e da città. Gli inglesi appendono codeste scarpe al soffitto dei negozi, a grappoli, con un cartello che indica l’anno di fabbricazione: 1928, 1929, fino ad oggi. I clienti comprano le più stagionate, ma le portano per andare in campagna. A Londra calzano scarpe leggere”. Passa di lì l’altro scrittore Antonio Delfini, uno che possedette terre nella città di Modena, che fu signorino di ottima famiglia al punto che in gioventù temeva gli amici lo potessero considerare un “culatina”. Delfini avvalora la tesi del Bilenchi: “Io porto le scarpe nere anche d’estate, con il vestito bianco”.

Scarpe stagionate che calzano come feltri sui piedi stanchi fanno la pariglia con la giacca in velluto appesa dietro la porta del guardiacaccia. Il capo d’abbigliamento che si sedimenta dentro alla personalità e ricorda inevitabilmente le circostanze in cui fu acquistato. La cosa che indossi sempre come ritornando a casa, anche se l’indossi per l’appunto uscendo, magari portando un ulteriore strato di te che immagini ti rassicuri e ti contraddistingua. Cravatte di seta cruda rigorosamente tinta unita, pullover di shetland ammucchiati disordinatamente nel solito armadio, pantaloni scuri cardati dal tempo e dalle permanenze. Come potrebbe essere diversamente il famous blue raincoat di cui racconta Leonard Cohen in una sua canzone? Come potevano essere le camicie dallo sparato candido che il buon padrino Schimmelpreester regala (nel romanzo di Thomas Mann) a Felix Krull che parte alla conquista del mondo?

Il vestito bianco invece prefigura due cose: o sei calzato di lino e ti stropicci ai tropici come un novello e conradiano reietto delle isole, oppure trabocchi di uno stile che significa coraggio nelle convenzioni e noncuranza delle stesse. In questo mi viene in mente un anziano Somerset Maugham ritratto vicino alla pietra intonacata su cui stava scritto, ad imbocco del viale d’ingresso, il nome della sua villa a Cap Ferrat, Villa Mauresque. Come pure, tornando a Delfini, i tratti di vita che questi trascorse nella Viareggio invernale. Un vestito bianco richiama la stagione calda, riflette il sole e preserva da insopportabili aloni di sudore sotto le ascelle. Ma io lo penso, quel vestito, anche sulla battigia invernale a camminare intorno al corpo di un scrittore dissipato come Delfini, che va solitario accanto ai terrapieni che nella stagione meno propizia vengono cumulati sulla spiaggia per difendere le costruzioni degli stabilimenti balneari.

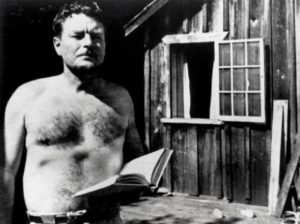

Eppure quando il sole è a picco (un cardarelliano sole a picco) non c’è nulla come esporsi a torsolo nudo. Se Somerset Maugham addobbava la sua vecchiezza in Costa Azzurra con una sfolgorante giacca bianca, allo stesso modo in una vecchia foto Malcolm Lowry sta ritto ad addome scoperto sul ponte di una barca. Ho letto da qualche parte che Lowry andò dalla Gran Bretagna all’America recando con sé un baule al cui interno c’erano solo qualche libro e una scarpa da rugby. Così, allo stesso modo, completo quell’immagine di corpo ampio e poco definito e nudo fino alla cintola, con i piedi poggiati sul legno asciutto del ponte. I piedi, anzi un piede indossa una scarpa da rugby. Una scarpa che doveva trovarsi a proprio agio sui brumosi “rettangoli da gioco” di qualche college inglese, fa bella mostra di sé ai piedi dello scrittore, lì al largo del Golfo del Messico.

Che di scrittori ignudi e balenanti ce ne sono, nelle molte immagini che il tempo ha portato qui. Me ne vengono in mente due eternati là diritti nell’estate. Un giovane Sandro Penna indossa uno di quei costumi di tanti anni fa, quelli fatti a canottiera, a bretella. Lui però ha abbassato le parte superiore e se l’è arrotolata intorno ai fianchi nella guisa di un giovane Tarzan operante in pieno ventennio. Sta così sopra una specie di veliero che io penso in disarmo dentro un’ansa dell’Adriatico. Lassù arrampicato e sognante sembra sia già, per quanto col pensiero ancora dentro all’adolescenza, ad un universo avvenire di orinatoi estivi, di cocomeri freschi ed argini del Tevere. Uguale a lui eppur diverso è in un’altra immagine Giovanni Comisso, anche lui con la braga del costume arrotolata all’alto. Anche lui un po’ offerto e un po’ in sogno su una spiaggia veneta, come Carlo Michelstaedter stava, lui completo di calzanti bretelle balneari, sul greto sassoso di un fiume giuliano. La stagione indica fazzoletti con le quattro cocche legate a fare un copricapo improvvisato. Comisso guarda verso il mare e pensa, forse, alla multiforme e maliarda magia della vita ch’egli inseguì sempre nei suoi libri.

Un altro che si metteva spesso a torso nudo era Ernest Hemingway. Quante volte lo si è visto col pancione al vento, i peli bianchi sul petto, accanto al cadavere di un marlin appeso a testa in giù. A Cuba Hemingway passava il tempo tra pescatori dei mari caldi, gente che a piedi scalzi sulla prora di esigue imbarcazioni traeva a bordo pesci enormi quasi come quello che il Santiago de “Il vecchio e il mare” non riuscì a pescare. Io però ricordo Hemingway in un’altra fotografia, nella quale sembra sì un navigatore, ma di mari freddi. Coi lineamenti e la barba di mare come lavorati dalle intemperie della latitudine. E addosso un pullover scuro a coste – nodi di lana spessa – che suppongo regolari come fortilizi in una pianura. La lana blu che viene trattata in modo tale da renderla poco permeabile agli spruzzi d’acqua del Golfo di Botnia, che è un braccio di mare tra la Svezia e la Finlandia, terre poco frequentate da Hemingway, il quale sognava facile di verdi colline d’Africa.

Il pullover blu da mare col collo alto e girato sa di abbigliamento funzionale allo scopo. Se hai da andar per mare ti calzi d’indumenti caldi e agili. Se gli stessi indumenti li trasli nella realtà della grande città d’ogni giorno, li levi dal contesto e li rendi in qualche maniera inattesi, soprattutto se la rivista Life ti nomina quale esempio di eleganza maschile, come capitava al buon Ernest. Allo stesso modo l’indumento da condizione estrema o da lavoro evidenzia anche un sistema di pensare alla vita che potrebbe anche essere perimetrale, o ideologico.

Bertolt Brecht portava spesso una di quelle giacche di cuoio che nel mio quartiere di fine città stava solitamente indosso alla guardia in piedi fuori dall’acciaieria. Le giacche di cuoio hanno diverse caratteristiche, diversi tagli, ma sempre rappresentano un’idea di scorza interposta tra chi le indossa e il mondo circostante. La giacca di cuoio, la scorza di cuoio resiste all’aria sia che questa abbia l’aggressività della temperatura, sia in termini di aerodinamica. Resiste/combatte. Chi la indossa ha di chi pratica queste due azioni. Motociclisti, aviatori…….Brecht indossa la giacca di cuoio come se fosse travestito da metronotte. Sembra dire: “Signori miei, prendo la mia empatia verso la classe operaia dal lato del metronotte”. Certo, anche se viene da pensare che Berlino Est non fosse città da metronotti, magari di quelli della tipologia che chiedeva a Totò e Peppino cosa ci facessero fuori dalla tipografia di quest’ultimo nel film “La banda degli onesti”.

Berlino, e Brecht. Ricordo tanti anni fa d’aver visto una versione cinematografica in bianco e nero del “Galileo” brechtiano. Comincia che gli allievi arrivano nello studio di Galileo Galilei e lo trovano intento alle abluzioni mattutine. Colgono, gli allievi, l’artefice in piena scamiciatura. Ovvero come essere con la maglia da sotto, la mattina alla finestra, appena alzati e ancora con la testa greve dei sogni che inevitabilmente hanno in corso il processo di non essere ricordati. Berlino. Poeta di Berlino, mi sovviene, è Kurt Tucholsky. Arriva egli per tramite della città e per via che una volta lo vidi in una foto coi pantaloni sbrachi e la maglia di lana che sembra una camicia (ci sono polsini). Situato nell’immagine con la pipa in bocca e i pantaloni allegramente sbottonati, quasi lo si sia colto in un pomeriggio del sabato mentre sognava a veneziane semichiuse delle molto circostanziate rodomontate poetiche, quelle che, come quei sogni di prima, includono il fatto che se ne perda il ricordo dopo poco.

Ma il poeta è un rodomonte che parte lancia in resta verso un nemico immaginario che si disperde veloce per le strade della mezza città. Parte giovane e arriva vecchio dopo aver attraversato sassaiole di parola che l’hanno svegliato di soprassalto tante volte nel corso degli anni. L’attività di mettere mano, in piena notte, alla carta e matita riposti sul comodino per la bisogna, fa pensare a degli irrequieti fanciulli.

Vedo una fotografia di Rafael Alberti con la zazzera canuta che spunta da un berrettuccio che gli potrebbe aver tramandato un poeta molto inquieto che abitava in una città di mare, Umberto Saba. Alberti veste una maglietta a righe orizzontali, una bianca e una scura, ed è come se portasse il vessillo dell’estate lì dalla sua età tarda. Con quella maglietta da barcaiolo o da viveur che imperversa nella Capri degli anni cinquanta, come un personaggio del “Ferito a morte” di Raffaele La Capria, il quale arrivava nell’isola ad inizio estate, allegro/scanzonato, con una salvietta da spiaggia e una maglietta rosicata dal sale quale unico bagaglio. La maglietta di Rafael Alberti significa leggere la vecchiaia del poeta quale depurazione del bagaglio esistenziale, essenzialità di appena giunto e giusto transitato. E non fa nulla se magari questa cosa non è vera….è bello pensarla com’è bello pensare che una maglietta bianca a righe scure significa l’estate.

Umberto Saba ha ceduto il berretto a Rafael Alberti e la pipa a Kurt Tucholsky. Nella sua libreria antica e moderna, a Trieste, lo vedo ritratto a cranio nudo, uccello implume appena cavato dall’uovo. Un poeta-libraio di cui traspare una scoperta noncuranza per l’abito, se non per quello che gli faccia da scudo contro il vento teso che viene dal mare verso la sua città di confine. Il La Capria di cui sopra invece l’ho scorto inalberare una certa quale eleganza levantina da mattina alta e granita al caffè ai tavolini della piazza (sebbene egli sia napoletano e non siciliano). La Capria sotto la camicia aperta porta un foulard annodato gonfio. Inappuntabile, una tenuta da terrazza sormontata dal glicine, una tenuta da vista mare che è anche narrazione borghese del suo romanzo che racconta Capri, Napoli, la giovinezza. L’eleganza volatile di giornale e colazione, una mattinata senza nulla di urgente da fare.

Una tenuta inappuntabile può avere molti aspetti. Jean Cocteau mi fa pensare, in un completo spezzato con pantaloni dalla vita insolitamente alta, ad una scioltezza di vita che scaturisce dal discorrere con gli altri, nel corso di una cena non molto affollata, di quanto sia piacevole scrivere con quella penna stilografica, di come sia rasserenante avere al muro dello studio un disegno orfico e dionisiaco, di come, sorridente interludio, siano faticosi certi giovani amanti. Scioltezza di vita che si configura in correzioni percettibili delle proporzioni dell’abito, com’è appunto quella vita alta da torero che ricade destrutturata destrutturante.

Ma una tenuta inappuntabile può anche essere quella di Robert Musil, un uomo che viaggiava attraverso la vita con il papillon perennemente annodato al colletto della camicia, quasi che questo fosse l’elica del suo motore d’ingegnere planato nella letteratura. Musil è vestito, in un’immagine che trovo qua sul tavolo, di una giacca a trama spigata per nulla sagomata, dritta dritta. La giacca all’altezza del cuore ha una tasca ampia chiusa da un bottone. Sembra in essa ancora l’ingegnere che si china sulle carte a verificare carichi e tensioni dei materiali. Inappuntabile Musil come un regolo calcolatore, ma nel contempo, noi lo sappiamo, autore di un libro enorme che per anni e anni lo morse alle terga senza lasciargli requie. Così, anche quando lo riscontro addirittura in frac ad una festa di capodanno, piccolo nella sua concentrazione accanto alla moglie Martah, ecco che mi appare sull’attenti non solo davanti al nuovo anno (d’altronde l’educazione in un collegio militare dell’epoca asburgica, lo stesso collegio dove irreggimentarono Rilke, aveva lasciato residui), ma anche davanti alla sua opera che giace là, nello studio, a casa, respirante nell’ombra come un drago addormentato.

Indubbiamente Musil era un uomo portato all’eleganza, e soltanto la non sagomatura della sua giacca spigata l’ha fatto cadere occasionalmente in fallo. Forse, penso, un abito attillato può essere indice d’asciuttezza metodologica. Applico questa ipotesi a Pier Paolo Pasolini, mentre si manifesta fasciato, letteralmente, da un giubbino di jeans di quelli che resero caratteristici i nostri anni settanta. Pasolini è lì a mani in tasca presso un’Alfa GTA, talmente rasciugato dentro quel giubbino in denim, che tu giustamente ti chiedi se non si tratti piuttosto di una camicia. Che in quell’epoca, va ricordato, le declinazioni del colore del tessuto denim erano le più molteplici. Pasolini in particolare è chiarissimo come l’azzurro del cielo di Milano, abraso com’è da strati di materia gassosa d’ignota provenienza. E quell’asciuttezza d’abito si trasmette financo ai lineamenti di quest’uomo che nelle immagini che lo ritraggono in veste di giocatore di pallone (magari quello stesso giocatore a cui inneggiava in poesia Giacomo Leopardi) denota nella posa plastica di uno stop a seguire una muscolatura striata di fasce muscolari esenti anche dalla più piccola traccia di grasso corporeo.

Pasolini stava dunque affacciato sugli anni settanta in questa tenuta da giovane alla moda, come certi balordi nemici della polizia nei film di allora, che avevano titoli assurdi tipo “La malavita spara e la squadra mobile risponde”. Laggiù in strada vicino all’Alfa GTA dopo aver attraversato con rabbia la storia recente di un’Italia che si era precipitosamente allontanata dagli stilemi del rimpianto mondo contadino e furlano. Pasolini non lo immaginavi in cravatta, che lui partiva a cinquant’anni per l’opera di stigmatizzazione dei mali luterani della sua epoca vestito alla maniera di un ragazzo di tutte le strade.

Che diamine, in cravatta ci trovi tutti gli scrittori! Quante foto e quante cravatte. Tènere cravatte scure su camicie bianche in abiti appositamente studiati per fotografie non così frequenti. Così uno scrittore come Stig Dagerman appare confezionato dentro a un ragazzo al suo primo giorno di lavoro da applicato di concetto. Non cravatta da levriero alla Cocteau, ma piuttosto il guinzaglio di stoffa di un bracco troppo triste/lungimirante, che va al passo e sparisce in fondo alla strada. Mica si poteva permettere, Dagerman, d’indossare allegramente una camicia senza cravatta e per di più fuori dai pantaloni come ho visto fare in più occasioni a Garcia Marquez. Anzi, Marquez spesso indossò camicie color rosso Cartagena che lasciano immaginare una latitanza assoluta delle cravatte nel suo guardaroba. Certo, forse negli anni giovanili, qualche bella cravatta stretta di cotone indaco, negli anni del primo giornalismo. Ma nelle parabole giovanili si è anche magri, negli anni giovanili ancora non si sa che si diventerà degli scrittori certificati dai prontuari.

La cravatta regimental è quella cravatta “a strisce larghe colorate, che in origine rappresentavano i colori del reggimento d’appartenenza”, così recita il vocabolario. Di cravatte di questo genere se ne vedono tutti i giorni in giro per le nostre città, spesso, con buona fattura, addosso a uomini che da segni esteriori sono sì cospicui da parere già allo sguardo membri onorati della propria comunità. Io però ne vidi una annodata ad un uomo che era cospicuo senza voler sapere di esserlo. Nell’ultima foto della sua vita Kafka portava al collo una cravatta regimental. Essa è in un nodo stretto ma nel contempo rotondo, bello a vedersi, armonico. I bordi di tessuto, avvinti nella costruzione precisa, quasi di rivoltano all’insotto. Il tessuto…il tessuto lo suppongo lucido di un rosso non troppo scuro con due righe in diagonale color oro vicinissime l’una all’altra. Kafka non riesco ad immaginarmelo a colori; come non riesco ad immaginare di quali colori potessero essere le tenute dei pionieri del ciclismo. Loro mi sembrano infatti omini di terracotta, biscottati, in bianco e nero, dalla terra delle strade.

L’estetica punk portò in auge la cravatte strette, spesso di cuoio. Oggi quelle cravatte sono fuorilegge rispetto ai dettami della moda, ma ritorneranno…ritorna tutto. A me, per cominciare la stesura di questo testo, ad esempio, è ritornata la faccia, fatta di Russia e d’Asia, di Boris Pasternak. Indossava una cravattina sopra un abito fornito di gilet d’alta abbottonatura. Allora ho pensato che Pasternak forse m’era apparso sul limitare della veglia, e l’apparizione lo portava sempre immerso in colletti stretti, in cravattine precise. Ma anche, ora mi sovvengo, lo portava mentre in maniche di camicia prendeva luce da una finestra; snello al contrario della scamiciatura bianca di un Balzac nelle medesime vesti. Uno, Pasternak, guarda fuori come se avesse in corso la vista di costellazioni in pieno giorno, l’altro, corpulento, tiene tra le mani un manoscritto.

E all’atto di uscir di casa, su quella camicia bianca Balzac avrebbe annodato una bella cravatta a fiocco, come ne vedo a Baudelaire, a Strindberg, a Dickens. Con quei fiocchi al collo, costoro si collocano nelle lontananze del tempo, alla stessa maniera di tutto quel sfoggiare di cappelli che attraversa la lunga teoria delle immagini di scrittori e poeti che mi stanno seduti dentro la memoria. Di questi cappelli me ne rimane in particolare uno chiaro e con la fascia nera, posato sulla testa di André Breton. Lui sotto, tutto abbottonato di giacca, con la stoffa tirata da una parte per il peso di certi fogli cacciati in tasca. Mani dietro la schiena. Sul fondo insegne di negozi della Parigi di allora. E’ una foto di Europa continentale, di terra con una storia di città e d’uomini che non solo le raccontano, ma le sognano e le frullano dentro la fantasia per espellerle quali nuovi manufatti di parole, un poco beffardi e un po’ premonitori. Città come luogo smilitarizzato della fantasia. In quella foto di borghese distratto Breton si porta l’avanguardia storica, anche se così a occhio verrebbe da pensare che “non” è di fretta, perché lo aspettano al bar dell’angolo.

Breton poeta borghese in borghese, sì, vestito con buoni vestiti di buon taglio, come le tenute inappellabili di Martinetti, Papini, Palazzeschi e Boccioni in quel famoso ritratto da futuristi in frac. Ma di poeti e scrittori non in borghese tanti ce n’è. Uno, in questo, era tragico. Si chiamava Yukio Mishima. Mishima aveva talmente tanta fame di esercito, che s’era fatto fabbricare, per sé e per la sua piccola milizia di adepti, una serie d’uniformi da un sarto di Parigi. Giocava ai soldatini rimpiangendo amaro l’epoca nella quale i samurai si scontravano in duello sulla riva del mare correndosi contro e urlando in battaglia. Fantasticava di quando il grande maestro si batté con il giovane bellicoso. Così Mishima si fece cucire l’uniforme e brandì a sua volta la spada.

Velimir Chlebnikov, poeta errabondo nel totale dispregio delle convenzioni borghesi, vagava invece per le Russie vestito di niente, franto come colui che non mette insieme il pranzo con la cena. Eppure almanaccava poesia da mane a sera, oltre ad essere cubofuturista, come lo definisce A.M. Ripellino. Quest’uomo che recava sempre con sé un sacchetto della spesa (dell’epoca) pieno di lacerti di poesia, sta qui anche lui in uniforme. Una foto di egli in cappello e mostrine, vestito da soldato di chissà quale proiezione guerresca pre o post-rivoluzionaria. Stralunato occhi tristi Chlebnikov. Cosa posso pensare di lui, poeta della razza russa, che canta le poesie prima ancora di scriverle? Posso pensare che sia sgusciato fuori da quell’uniforme, abbia scavalcato steccati, sia caduto in polle d’acqua nascoste dall’erba della campagna, sia scappato a dormire in casa di contadini. Si sia, infine, ritratto nei suoi versi giusto prima che alla tromba dell’adunata lo potessero passare in rassegna soldato della fanteria.

Così, se si era iniziato scrivendo di come a Londra indossassero scarpe stagionate per la campagna, allo stesso modo si finisce con gli stivali di un poeta-soldato che dorme coi piedi che spuntano al fondo di una lettiera di legno dolce. Il sonno lo coglie nella casacca frusta e nella biancheria non del tutto presentabile. Le calze, il berretto, la maglia e la camicia d’ordinanza. Tutto il vestiario sta con lui nel sonno, e tutto il vestiario di questo testo scivola a dormire con lui.